星石深度 | 楊玲:財富管理行業正站在巨變前夜

作者:星石投資楊玲

來源:清華金融論壇

本文已獲得轉載授權,如需轉載請聯系原作者授權并標明出處

星石投資總經理楊玲

財富管理行業關系國計民生,既服務于居民財富的保值增值,也是社會融資需求的重要資金來源。隨著居民可支配收入的增長,我國財富管理行業自2008年以來有著長足增長,雖然2017年以后有所放緩,但始終在百萬億級別之上。在監管制度越來越健全和市場規則越來越完善的背景下,當前財富管理行業格局已在巨變前夜,將進入規范經營的下半場,同時也將迎來第二個黃金十年。

具體而言,一是金融監管格局改變。統一監管下,各類資管產品拉平,行業競爭加劇,有望倒逼財富管理質量提升,增強行業吸引力。二是財富人群發生改變。到2030年個人可投資資產有望達到近400萬億元,為行業帶來堅實支撐,行業規模或達200萬億元。此外人們的投資邏輯也在改變,新經濟的復雜性令他們從產業創富轉向專業委托,“房住不炒”下他們的財富將搬家。三是財富品種供給端正在發生改變。更多元和更高質量的資管產品入場,也將提升居民持有意愿。

在第二個黃金時代,不僅行業整體規模將再次躍進,與直接融資相關的理財品種(投資于標準化資產等)的規模和比重將增加,A股將最為受益。

頂層設計:金融監管格局大改變

監管拉平行業標準,統一化下資管行業回歸本源,行業質量大大提升,重塑行業正面形象。2013年后金融業混業經營趨勢明顯,但監管仍是分業,因此不同類機構的同類產品,在投資范圍、投資比例、杠桿比例、期限配置等方面的適用規則都有所不同。因此產生監管套利,大量通道類產品“暗度陳倉”,通過剛性兌付、層層嵌套、高杠桿操作,將社會財富引向有上述牌照紅利的產品,吸引大量資金在金融體系內部空轉,系統性風險累積。

黨的十九大后,防范化解重大風險攻堅戰開啟,行業迎來統一監管。2018年《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(又稱“資管新規”)正式實施,針對銀行、信托、保險、基金、期貨、證券等所有資管機構,統一分類。從此,不同機構的同類產品須遵守統一的監管規則。站在同一起跑線上競爭,意味著不同機構的同類產品可以被公開透明地比較,行業的競爭加劇,唯有“回歸本源”,打造投研能力、產品能力,才能在資管江湖中長青。

以銀行理財子公司為例,為滿足豐富產品形態的需要,銀行理財子公司開始積極開發不同系列產品。市場競爭的加劇推動了金融創新,“固收+”、基金中的基金(FOF)等投資策略逐漸興起,參與權益投資的理財資金規模也與日俱增。

此外,一系列金融亂象專項整治行動重塑著財富管理行業正面形象,提升行業公信力。如銀保監會自2017年起連續開展的一系列銀行業、保險業市場亂象綜合治理工作。2017年至2019來累計處罰銀行保險機構8818家次,處罰責任人員10713人次,罰沒合計72.4億元,超過以往十幾年總和。經過3年多的治理,效果明顯,剛兌類產品的壓降已釋放超過10萬億元社會財富。到2020年11月中旬個體網絡借貸(P2P)公司已經全面清零,此前高峰時有約5000家,交易規模高達3萬億元。

需求端:財富人群在發生巨變

居民財富規模有望大幅增加,奠定行業規模長期增長空間

經濟的發展,使得居民有更多資金用于儲蓄和投資,促進了居民金融資產和非金融資產的增長,催生財富管理需求。

根據黨的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,2035年中國人均國內生產總值(GDP)將達到中等發達國家水平。當前發達國家人均GDP中位數為2.45萬美元,這意味著未來15年中國人均GDP年化增速將不低于5.4%。

由于居民財富增速通常高于GDP增速,因此,我們假設居民財富年化增速在未來15年不低于7%(略高于5.4%)。招商銀行和貝恩公司共同發布的《2019年中國私人財富報告》中表示,2019年中國個人可投資資產規模約為200萬億元,那么可以測算出,到2030年中國個人可投資資產規模可以達到393萬億元,是2019年底的1.96倍。

財富人群分享經濟轉型紅利的方式改變,轉向于委托管理

改革開放以來,中國財富人群財富創造方式呈現出明顯的時代特征。自20世紀80年代至21世紀初,在改革開放尤其是加入世貿組織的背景下,財富人群以創一代企業家為主,主要是通過參與制造業和商貿業獲得財富。但是,隨著經濟驅動轉向創新發展,創一代企業家的產業創富模式難再持續。因為新興產業的技術迭代迅速,投資風險難以把握,也難以評估投資價值。隨著新經濟的崛起,股權激勵與企業分紅下誕生了新一批財富人群,這批人以企業高級管理層、企業中層及專業人士群體為主,該群體崇尚專業,希望專業機構提供更多資產配置的專項輔導和訂制化方案。該群體占高凈值人群的比例由2017年的29%上升為36%,規模已看齊創富一代企業家群體。在上述轉變下,財富人群對金融理財的重視度在不斷增強,更傾向于委托管理。

“房住不炒”引發居民財富搬家

過去10年,房地產領域,沉淀了大量的社會財富。根據海通證券的測算,目前我國70%以上的居民財富配置在房地產相關的資產上,規模達325萬億元人民幣。這個比例遠遠高于美國、日本和韓國等。

“房住不炒”下,房地產投資屬性減弱,財富效應減弱。百城住宅價格指數2019年初至今漲幅僅為6.41%,同期股票型基金總指數漲幅為83.11%,債券型基金總指數漲幅為9.65%。這將釋放大量沉淀在地產行業的資金。

根據國外的經驗,多數發達國家都曾經歷過居民資產配置從以地產為主到以金融資產為主的轉變。比如,以20世紀90年代的日本為例,1994年日本居民配置非金融資產的占比為55.2%,其中大部分為房地產資產,而2017年這一占比降至36.1%,絕對規模減少440萬億日元。特別是90年代日本樓市泡沫破滅,非金融資產大幅縮水,居民財富增配金融資產的速度也明顯加快。

供給端:更優質的資管機構正提升行業吸引力

提供財富管理產品的資管機構,也正發生著巨變,主要是兩個方面:一是如上所述,監管變化帶來更高質量的金融產品;二是對外開放帶來產品的豐富性和專業度,增強行業的鲇魚效應,提升行業競爭力,倒逼行業修煉內功。

中國本土金融產品體系此前較為單薄,是居民持有銀行、保險以外的資管產品意愿較低的原因之一。2019年7月20日,國務院金融穩定發展委員會發布《關于進一步擴大金融業對外開放的有關舉措》,主要是放松各類金融機構的外資控股比例,鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司,提前取消對券商、基金公司、期貨公司持股比例限制,放寬外資保險公司準入條件,取消30年經營年限要求等,掀起了一輪新的金融業對外開放。

多元的外資機構入場,產生鲇魚效應,倒逼境內機構修煉內功、提升實力,因為外資在投研能力、跨境投資、技術運用、產品/策略研發、激勵機制等方面具備競爭優勢。同時,外資機構在本土渠道、人才上不具備儲備優勢,競爭也會較為激烈。但隨著外資的進入,也將帶來更豐富的策略。

財富管理行業開啟第二個黃金時代

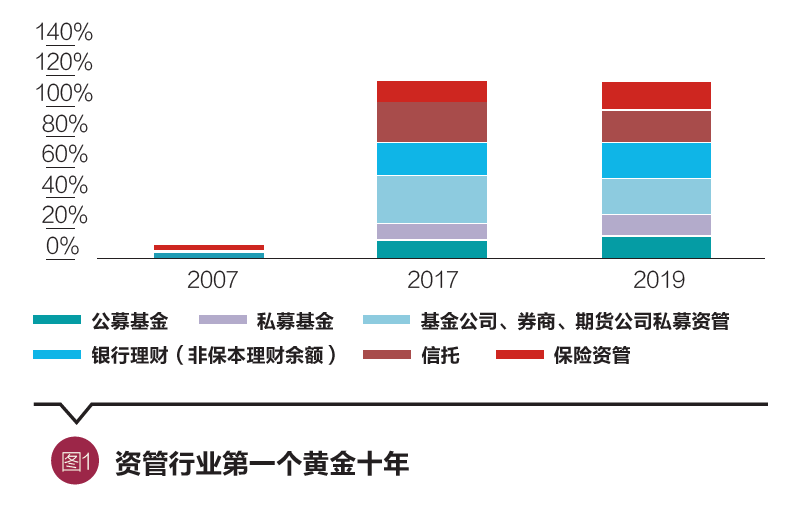

財富管理行業上一個黃金期是2007年至2017年。2007年,黨的十七大報告中提出“創造條件讓更多群眾擁有財產性收入”。此后,私募、信托、保險、銀行等各類資管機構迅猛發展。加上2012年金融業突破分業界限,成就了第一個黃金十年。但2017年至2020年間,規模進入瓶頸期。

如今,財富管理行業(銀行理財、信托、券商資管、公私募基金、期貨資管)正迎來第二個黃金時代。其增量規模來自三個方面:行業質量的提升、居民財富的增長、房地產和存款的遷移釋放。

截至2018年底,我國居民財富集中在房地產和存款上,兩項占比達85.6%(其中房地產70%,存款15.6%),在其他金融資產的占比約為14.4%。相比之下,美國居民財富僅有33.6%在房地產和現金存款上,在其他金融資產上高達61.3%。

如上測算,按7%的增速和2019年200萬億元的存量基數,10年后居民可投資財富有望增至393萬億元,假設居民財富在非存款和非房地產的金融資產上的比例能夠提升至50%(略低于當前美國居民61%的配置比例),則財富管理行業規模有望達到196.5萬億元。在第二個黃金時代下,與直接融資相關的理財品種(投資于股權、債券等品種)的規模和比重將增加,A股將最為受益。

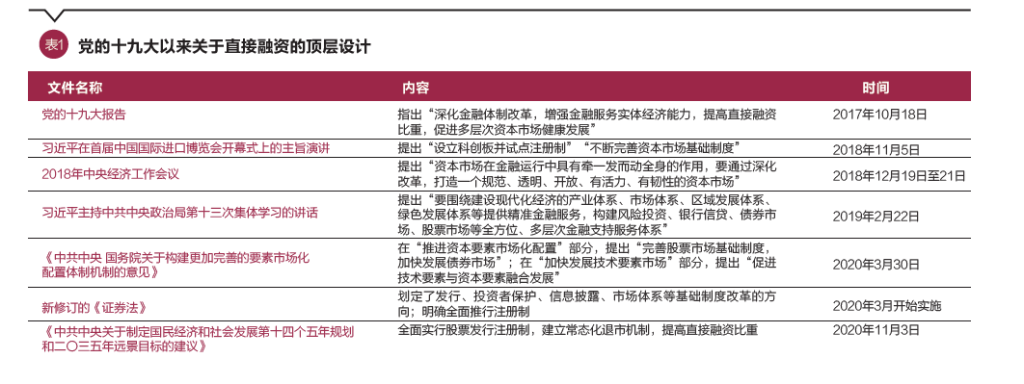

首先,直接融資戰略地位之高自新中國成立以來前所未有,未來比例有望大幅提升,將提升相關品類資管產品的規模。自改革開放以來,中國金融業率先發展的是以銀行為代表的間接融資體系,間接融資體系為經濟的高速增長作出巨大貢獻。但當前經濟已從高速增長轉向高質量發展階段,“十四五”時期,要堅持創新驅動發展,全面塑造發展新優勢。

這也釋放了不一樣的融資需求:高科技企業特點是輕資本、不確定性強,難以估值,因此它們需要風險偏好較高的資金。以股市、債市等直接融資渠道為代表的資本市場,定價高效且直接對接資金,相比銀行為代表的間接融資體系,支持創新的動力更足。直接融資的戰略地位近年來也大幅提升。

自黨的十九大以來,反復出現在高層講話、黨代會報告、五年規劃、要素改革、中央經濟工作會議等頂層設計中,背后是實體經濟轉型的必然需求。在頂層設計下,近兩年,中國按下制度改革“加速鍵”。2019年7月科創板正式開市,從提出到開市,僅用了9個月。而此前創業板從提出到開市,從1998年到2009年落地用了11年時間。

同時,注冊制開始在科創板試點。5個月后,新修訂的證券法通過,明確“全面推行注冊制”。此外,其他的資本市場基礎制度也在逐步落地。如新三板改革的深化、再融資的放開、兩融新規的放松、上市公司質量的提升、中長期資金入市政策的優化等。

根據海通證券數據顯示,現階段新增社融中,我國直接融資比例約為14%;存量下,我國直接融資占比長期穩定在30%~40%區間。國際比較看,美國企業直接融資占比為我國的兩倍之多,銀行主導型國家如德國和日本的直接融資占比也明顯高于我國。截至2019年底,中國A股的總市值占GDP比重在59%左右,而美國是226%,日本是114%(日本市值用的2020年10月數據)。可以預見,未來融資結構仍有充足的轉型空間,與之相關的財富管理規模也會相應增長。

其次,“風險—收益”認知重構,居民財富在金融產品間遷移。在防范化解重大風險的攻堅戰下,資金也在金融產品間開始遷移。從剛兌類(高收益低風險)產品轉向非剛兌產品(風險收益匹配)。嚴監管下,相關高收益產品消失的消失,轉型的轉型,導致無風險收益率下降。以銀行理財為例,從2017年至今,高預期年化收益(5%以上)的銀行理財產品幾乎已經消失,公布預期年化收益銀行理財多在3%~5%,超半數理財產品已經不公布預期年化收益。2020年就出現純債型銀行理財出現虧損,信托產品平均收益率也在過去3年從8%降至6%。

要彌補吸引力,須增加權益類配置比例以提升收益率,根據《中國銀行業理財市場年度報告》,2019 年銀行理財產品中,凈值型產品存續余額10.13萬億元,假設有10%配置于資本市場,或向其他權益類產品遷移,都會帶來萬億級別的增量。

最后,A股的現代投資時代在開啟,“慢牛長牛”的大幕在拉開。相比于債券市場,股票市場的機構化程度低。根據中信證券的測算,截至2020年第一季度,從比例來看,A股的散戶配置比例仍然較高,達到35.6%,過去10年僅下降3.8個百分點。而據海通證券測算,美股機構投資者持有市值占比超過93%,英國也接近90%,中國香港資本市場的機構投資者持有市值占比也超過了65%。財富管理行業的增配,將大大提升A股機構化程度。

對標美國,美國正是在70年代中養老金、共同基金大發展入市后,迎來了“慢牛長牛”。在1980年至2020年的41年里,道瓊斯工業指數僅有12個自然年度下跌,最終漲了近35倍,年化漲幅約9.5%。A股機構化的過程有望加速。2020 年上半年,居民通過購買股票直接入市和通過購買基金間接入市的規模分別為3400億和4877億元,居民借道基金入市首次成為主角,背后是專業投資的力量驅動。機構化投資者中,增幅最快的是外資,這與對外開放、完善資本市場制度的舉措息息相關。外資比例由2010年的0.3%上升了2.9個百分點至2020年第一季度的3.2%,是占比增長率最大的一類投資者。

隨著財富管理行業的蓬勃發展,抬升資本市場估值中樞的長期基本面變化正悄然發生。正如貝佐斯說,人們常常高估短期因素的影響,低估長期因素的影響。站在大變革的起點,布局黃金時代。

風險提示:本報告所載信息和資料來源于公開渠道,本公司對其真實性、準確性、充足性、完整性及其使用的適當性等不作任何擔保。在任何情況下,本報告中的信息、觀點等均不構成對任何人的投資建議,也不作為任何法律文件。本公司不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。